“小小”传感器成为万物互联“神经末梢” “中国制造”正向“中国智造”迈进

| 编辑: 王瑞颖 | 时间: 2025-07-25 11:56:09 | 来源: 央视网 |

央视网消息:我们人类感知世界主要靠眼、耳、口、鼻、舌等感官,而如果给机器也装上这样的“电子五官”,是否可以和人类一样感知环境呢?传感器就是机器的“电子五官”,可以将“感知”到的温度、光线、声音等环境的变化转化为数据,传递给智能设备进行相应处理,甚至比人类更灵敏、精准。接下来我们就到一个都是传感器的“谷”,看看感知万物、智能互联的世界是什么样子。

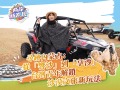

走进位于安徽蚌埠的中国传感谷,记者仿佛进入了一个万物互联的智感世界。灯会自动亮起,空调立即启动。墙上的屏幕实时显示着室温、空气质量等参数,连洗手液余量不足也能提醒。

这个小设备夹在鞋上就能对步行姿态进行监测分析,辅助判断脑梗、中风风险。而这面看起来长得普通的镜子就更加神奇了。

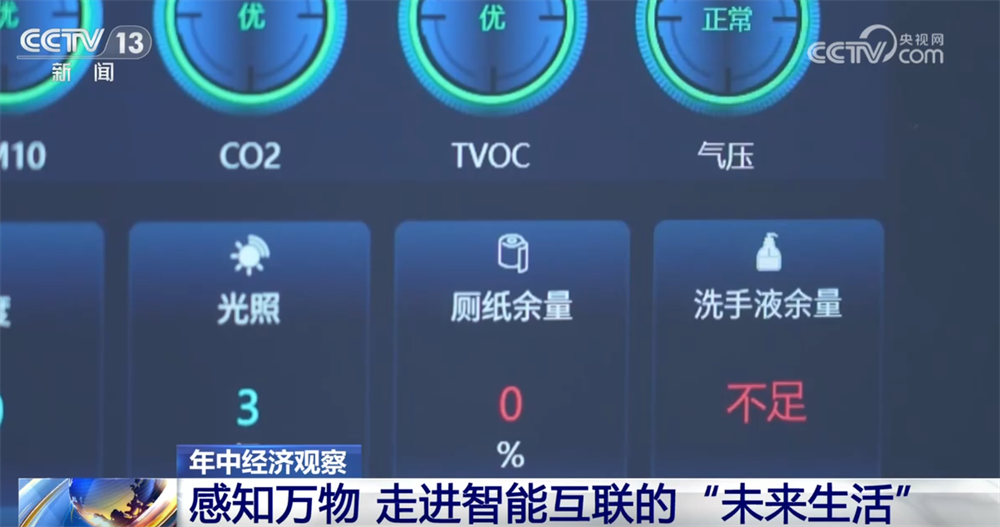

照一下镜子就能识别出皮肤状态,还能给出定制化的护肤和化妆方案,是因为它里面安装了触摸、视觉、红外等各种传感器,从而能够快速地采集面部健康数据,实现智能化分析。

有别于传统机械传感器,记者在传感谷里看到的这些用的都是MEMS,也就是微机电系统传感器。因为体积小、重量轻、灵敏度高、易于集成等优势,成为人工智能产业发展的关键一环。

而当下大热的人形机器人也正是因为有了MEMS传感器的辅助,才变得更“有人味儿”。

据了解,这样一款人形机器人全身至少有九种四五十个不同类型的传感器,正是因为有了这些传感器,它能够看得清、听得见,更好地感知外界环境的各种变化,从而可以非常灵活地和我们实现互动。

在传感谷,记者逛了一圈发现,越来越多的智能设备正通过感知光线、温度、压力、声音,给出相应的决策和处置,而这正在重塑着我们的生活。

城市生命线24小时监测着桥梁、轨道、燃气管道,为人们的安全保驾护航。无人机在大风天里飞得更稳,是因为有了更先进的惯性传感器。新能源汽车之所以被称为“智慧座舱”,也是因为各种传感器让它变得更聪明、更交互。

年中经济观察:生产线即实验室 一片晶圆的“破局”之路

可以说一枚枚不起眼的传感器就是万物互联的“神经末梢”。它们是怎么生产制造出来的?继续来看记者的调研。

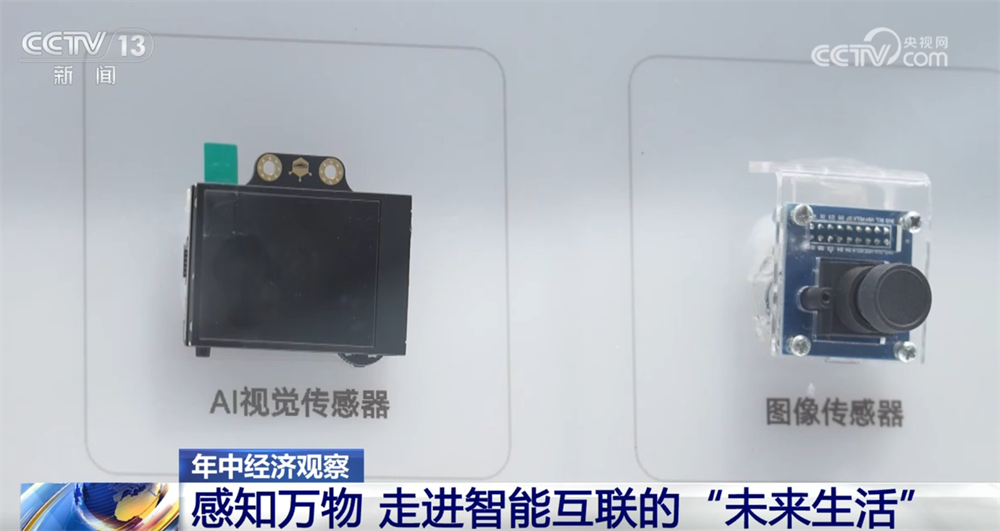

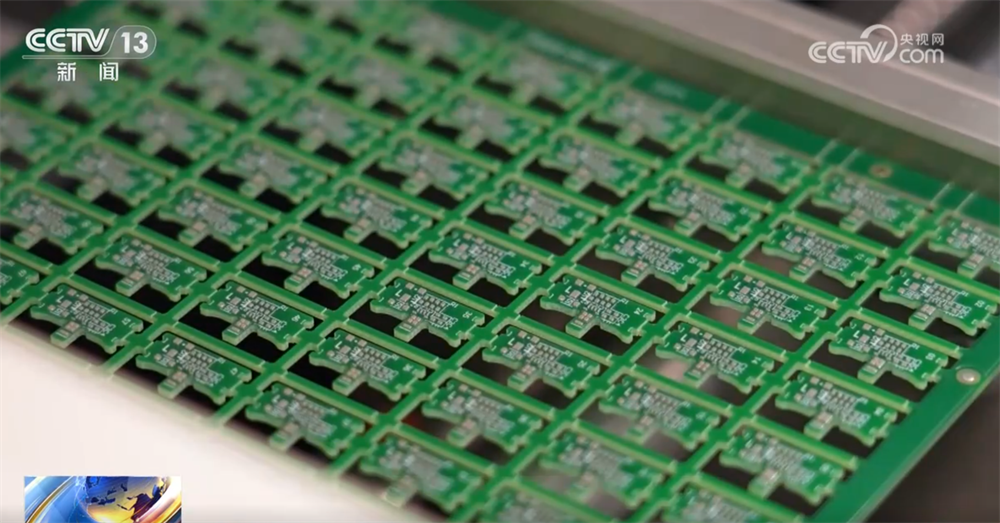

晶圆是传感器制造的核心材料。您现在看到的画面就是传感谷里一条MEMS智能传感器的晶圆生产线。依托这样一套无人操作系统,15台晶圆传输盒在1500多米的轨道上往返“奔波”,每月有一万片8英寸智能传感器晶圆在这里下线。有了这条产线,企业可以将产品聚焦在中高性能的汽车级、工业级传感器。除了这条量产线,在传感谷还有一条可以供企业和科研单位试验的晶圆产线。

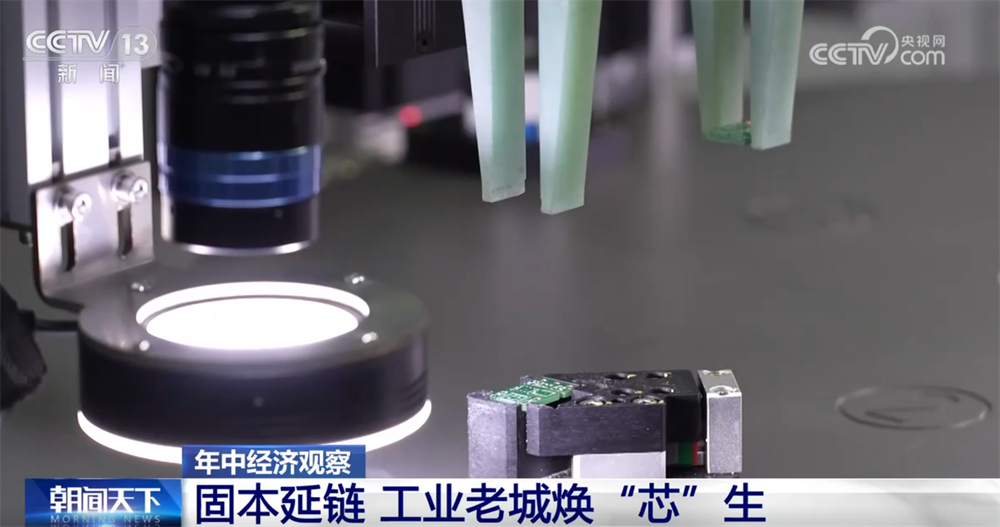

安徽北方微电子研究院集团有限公司员工郭立建称:“这是一条6英寸晶圆的生产线,也是我们的实验室。有了这条中试线,我们可以为下游企业提供定制化的设计研发、低成本的小批量试产服务。”

工作人员告诉记者,以往受限于产能、排期等各种因素,许多传感器的设计只能停留在图纸上,这使得国内MEMS行业存在“有研无产、研产脱节”的痛点。而现在,他们可以带着图纸来这条产线上试验最新的设计。

蚌埠经济开发区科技经济信息化局副局长程诗浩称:“有了这些研发线和量产线,传感谷就有了智能传感器产业赖以进阶的制造基座,上下游企业可以此为基础,展开从源头设计到市场应用的一系列科技创新。”

采访中记者发现,在传感谷里不仅有晶圆产线,还建设有包括力传感器工艺线、传感器组装与装配工艺线等在内的9条公共服务示范线,这些“共享产线”可以为初创企业提供工艺孵化、工程化试制和测试。

蚌埠经济开发区管委会副主任董思敏称:“吸引和带动了一批上下游企业在这里扎根和落户,传感谷已经集聚了23家领军企业和200余家的智能传感器相关企业,初步构建了一个涵盖从上游的材料、中游的设计制造以及封装测试和应用为一体的全产业链条,相关的产业经济规模总量已经超200亿元。”

年中经济观察:固本延链 工业老城焕“芯”生

一枚传感器的诞生需要经过设计、材料、晶圆制造、封装测试、终端应用这五个环节。目前,这条智能传感的产业链已经在传感谷里初具雏形。安徽蚌埠作为全国老工业城市,在上世纪90年代就已经是传感器制造基地。如今,智能传感器产业聚链成谷,这些链上的企业能发生怎样的化学变化?工业老城又会迎来怎样的机遇?继续来看记者的调研。

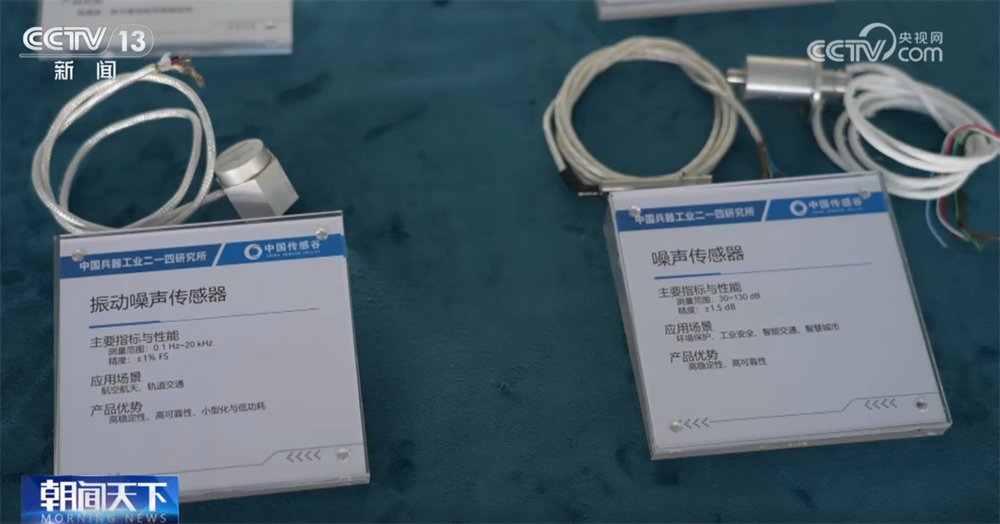

在这家生产工业传感器的企业,记者看到,仅仅是和噪音相关的传感器就有十多种,大小形状不同,应用场景也不同。

工作人员告诉记者,据统计,目前市场上传感器种类超过6万种,存在着“非标定制、品类繁杂、单品规模小”的行业瓶颈。

如何突破这一瓶颈?传感谷给出的解题思路是“固本延链”。守住晶圆芯片自研自产这个根本,纵向整合从设计到材料再到终端的全链条布局,大大缩短了技术转化路径。

安徽希磁科技股份有限公司生产经理宫世书称:“自己的晶圆自己封装,这样我们的整个链路是通的,仅晶圆这块的成本可以下降30%。一款新品从接到需求到出样品,我们可以在45—60天内完成。”

为了打造这条全产业链,当地建立了省、市、区三级政策扶持体系,还专门成立了一个“智能传感产业专班”,组建了总规模超70亿元人民币的智能传感产业投资基金,促进技术成果转化和重大项目落地。

蚌埠经济开发区管委会副主任董思敏称:“由政府来做好公共服务和配套,企业只需要专心于技术研发和创新生产制造以及市场开拓。我们建造了标准化厂房,企业可以通过购买或者以租代买等方式,来减轻前期入驻时的资金压力。”

这家从宁波招引来的企业就借着“拎包入住”的优势,仅仅四个月就实现了投产。目前每年可生产1亿颗电流传感器,在新能源汽车电流传感器市场占有率超30%。

眼下,传感谷里已经汇聚了智能传感器产业链上的规模以上企业59家、高新技术企业69家、国家级专精特新企业40家。今年上半年,传感谷产值超30亿元,同比增长超30%。

蚌埠经济开发区管委会主任陶广生称:“抢抓智能传感器市场需求爆发增长、技术创新高度活跃的战略机遇期,建成自主可控、芯体最多、种类最全、应用最广、产值超千亿元的智能传感器产业集聚区,实现智能传感器技术自主化。”

照照智能镜子就能定制护肤方案,步态监测仪随时记录下老人迈步的细节,带“触角”的机器人穿梭车间,“共享产线”上午攒样机、下午就量产。这些机器里的“神经末梢”看似是一个个小突破,实则正编织成网,它们不仅让实验室的创新能落地成产品,也推动着“中国制造”向“中国智造”迈进。

相关新闻

- 2025-07-16时速达450公里!智慧产线助力中国高铁更快更稳

- 2025-07-15制造业“内外兼修”加快转型升级

- 2025-07-07当养老机器人来敲门

新闻推荐

- 路更顺了家更亲——扩大一次有效台胞证落地办理口岸见闻2026-02-26

- 商务部回应美贸易代表言论:将采取一切必要措施坚决捍卫自身合法权益2026-02-26

- “马”到成功 澳门新春旅游市场开门红2026-02-26

- 元宵夜×月全食!这场中国境内可见的天象值得期待2026-02-26

- 美贸易代表:美对部分国家加征的“全球进口关税”税率或达15%2026-02-26

- 福马航线迎客流高峰 创历年春节假期新高2026-02-25