汪爷爷讲故事系列之第二讲:口述史的硬伤和硬道理

| 编辑: 左妍冰 | 时间: 2017-04-28 15:39:10 | 来源: 台胞之家 |

全国台联会长、知名学者汪毅夫为全国台联机关工会职工授课

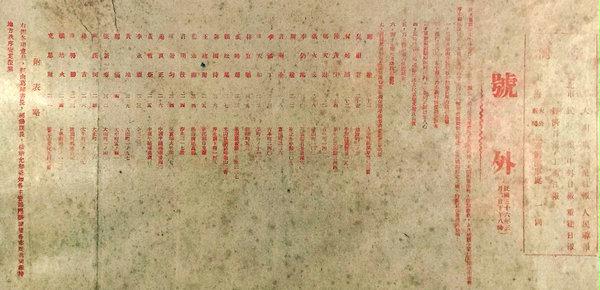

汪毅夫收藏的由台湾办事处“一同”编印的“号外”(出版时间为1947年3月2日下午8时)之复印件

“改古文为白话”

唐德刚教授和胡适教授合作完成了《胡适口述自传》,合作推出了口述史的学术经典和学术规范。

口述史不是采访人和报告人我问你答、你说我记的简单劳动成果。口述史的学术规范要求采访人和报告人密切互动,启发、讲述、纠偏,以最大限度地接近于历史的真实。这是口述史的硬道理。

然而,任何一部口述史著作都无法完全接近历史的真实,都会被发现不符历史真实的硬伤。

《胡适口述自传》记:“当我在1916年开始策动这项运动时,我想总得有二十五年至三十年的长期斗争‘才会有相当成果’;它成熟得如此之快,倒是我意料之外的。我们只用了短短的四年时间,要在学校内以白话文替代文言,几乎完全成功了;”又记:“在1919年至1920年两年之间,全国大、小学生刊物共约四百多种,全是用白话文写的。”

对此,我在2002年写作《语言的转换与文学的进程》和《魏建功等“语文学术”专家与光复初期台湾的国语运动》(收拙著《闽台区域社会研究》,厦门,鹭江出版社2004年3月版)时委婉地指出:

其一、1916年至1920年间,台湾尚沦于日人之手。其时,台湾的国语(白话)普及水平很低,台湾作家的主要写作用语是文言文和日文,用国语(白话)写作的作家作品相当稀缺。既然如此,怎么能够说“改古文为白话”的运动“几乎完全成功”呢?在台湾现代文学史上,“改古文为白话”的目标是在1945年台湾光复以后实现的。1945年去1916年恰是30年,恰是胡适1916年预期的“二十五年至三十年”的上限。

其二、“改古文为白话”并非“我”和“我们”几个文学家在“短短的四年时间里”完成的。离开了语言学家长期推动国语运动的工作,“我”和“我们”不可能一时奏功。光复初期台湾的文学也是得到国语运动的有力配合,才实现了“改古文为白话”的目标。

唐德刚和胡适都是“百科全书”式的学术大师,他们合作的口述史学术经典仍然不免被发现硬伤。

学术乃天下公器。口述史的硬道理要求尽可能不发生硬伤,同时要求尽可能发现硬伤。

李友邦的军阶问题

台湾“中央研究院”许雪姬等教授的口述史成果颇丰,对学界献益良多。在许雪姬等教授采访的《李严秀峰访问记录》里,我发现报告人李严秀峰称其丈夫、台湾义勇队总队长李友邦的军阶为“中将”。

可是台湾光复初期,李友邦同先后返回台湾的连震东、丘念台、张邦杰、刘启光、李万居等都是台籍少将,李友邦返台时的军装照也说明其军阶为少将。

李严秀峰是一位令人敬重的老人,1995年,我有幸与其相识,相信她的说法事出有因,其来有自。

想要了解这个问题,还要让我从台湾义勇队副总队长张士德上校说起。

李纯青《台北散记》(1945年12月20日刊于重庆《大公报》)记:“第一批去台湾的有三个人,福建省政府顾问黄澄渊、中美合作所黄昭明、三民主义青年团张士德。他们九月一日到达台北。”

据我所见档案,张士德原名张克敏,台湾台中人。曾任福建省保安五团副团长。1936年8月因渎职罪获刑5年,褫夺公权3年,囚于沙县军人监狱。刑满后以“台籍嫌疑并据报有汉奸行为”在监“继续执行感化”。经由台湾义勇队总队长李友邦营救出狱后,任台湾义勇队副总队长,军阶为上校。张士德到台湾后相当活跃。其最重要的活动是,以“三民主义青年团中央直属台湾区团部筹备处干事”的名义,迅速开展吸收三青团员、组建三青团机构和任命三青团干部的作业,所以李纯青称他为“三民主义青年团张士德”。另一方面,由于张士德的军阶为“上校”,相当于当时台湾民间熟悉的日军军衔之“大佐”,所以又称“张大佐”。本会(中华全国台湾同胞联谊会)前副会长郑坚的口述历史里有“张大佐”四处演讲的情节。

二战时期,日军的师团参谋长主要由大佐担任,是师团长(中将)的主要助手,其重要性相当甚至高于旅团长(少将),所以“大佐”也被视为将官,如昭和十六年(1941)版的《陆海军将官人事总览》将师团参谋长(大佐)列为将官,是将官的最低一级,少将则是将官的第二级。

以此与“国军”的军阶相比对换算,张士德的军阶为上校称“大佐”,李友邦的军阶是少将,是“将官的第二级”,自然有李友邦是中将的说法。

这里有一个佐证。曾任国际问题研究所少将组长的谢南光于1946年9月回台湾作巡回演讲,台湾报章称其为“谢南光中将”。如徐琼二(1912-1950)《民主漫谈》谓:“谢南光中将从祖国内地回到了阔别十多年的台湾,进行了数天的巡回演讲,在离台的前夜(九月十三日晚)于台北中山堂进行了一场深情的演讲。”又谓:“谢南光中将的讲话通过麦克风向全岛广播。”谢南光也是从“国军”少将被换算成为“中将”的。

此番解释,乃出于口述史应接近于历史的真实之“硬道理”也。

报告人“自己没有弄清楚”的三青团史实

在《李严秀峰访问记录》里,李严秀峰直率地对陈逸松有关三青团台湾区团的口述史表示非议。

近读《陈逸松回忆录(战后篇)》(台北联经出版事业股份有限公司2015年11月份版)。该书第59页记:“1942年,国民党中央在台湾义勇队内成立‘三青团’中央直属台湾区团部,李友邦担任团长。张士德以上校军衔回台后,以‘三民主义青年团中央直属台湾区团筹备处总干事’名衔,准备展开组团工作。大约在九月初,他透过替他修理电器的人来联络,找我去。当时日本军警还在到处监视,我一路躲躲藏藏蹑着脚尖,走到北门町的‘梅屋敷’(现称‘国父史迹纪念馆’,台北车站附近),因怕被日本人看到,就从后面买菜的小门钻进去。张士德以‘日日命令’任我担任三青团中央直属台湾区团部‘主任’,我很快成立了三青团台湾区团筹备处,当时台北市在战时遭盟军轰炸,满目疮痍,总督府的台北州总务部长陪我到处看,问我要哪一间?我选了当时台北市唯一的一家百货公司‘菊元’,他马上命令日本人搬走,三青团筹备处就设在这个五层楼的‘菊元’百货上。”

口述史的硬伤往往是报告人的记忆失误和采访人的采录不审造成的。

陈逸松口述的这段记忆有几处失误:

1、“三民主义青年团中央直属台湾义勇队分团”乃于1942年4月2日奉命筹建(时台湾义勇队的驻地在浙江金华)、1942年8月1日在福建南平成立筹备处(时台湾义勇队在南平短期驻扎)、1943年1月在福建龙岩(时台湾义勇队驻地在福建龙岩)正式成立。谓“1942年国民党中央在台湾义勇队内成立‘三青团’中央直属台湾义勇队区团部”不确。“1942年”应为“1943年”;“国民党中央”应为“三青团中央理事会”;“三青团中央直属台湾区团部”应为“三青团中央直属(台湾义勇队)分团部”。

2、“三青团中央直属台湾区团部”是在“三青团中央直属台湾义勇队分团部”基础上于1944年4月奉命筹备的。谓“李友邦担任团长”不确,李友邦担任的是筹备处主任。

3、张士德在台湾区团部担任的是筹备处干事,他在1945年9月20日颁给林日高的“日日命令”(“委林日高同志为本区团台北分团筹备处宣社股长”)的落款为“三民主义青年团中央直属台湾区团部筹备处干事张士德”。谓“张士德以上校军衔回台后,以三民主义青年团中央直属台湾区团筹备处总干事名衔”不确,张士德的“名衔”是“干事”而非“总干事”;谓“任我担任三青团中央直属台湾区团部主任”不确,岂有“干事”任命“主任”之事?陈逸松担任的应是台北分团而非台湾区团的职务。

4、三青团中央直属台湾区团部筹备处设于原台北信用组合。谓“三青团(台湾区团)筹备处就设在这个五层楼的‘菊元’百货上”不确。

李严秀峰的口述史指出:“陈逸松当年是青年团台北分团负责人之一,但他自己没有弄清楚”。在我看来,李严秀峰的批评是中肯的。当然,陈逸松作为老人,记忆有些误差是可以理解的。

审讯记录:另类的口述史

政治极端化或极端化的政治对民生的伤害是灾难性的。这个道理台湾民众懂的。

近年,《战后台湾政治案件丛书》一本接一本地出版,审讯记录一件又一件地公布。在我看来,审讯记录简直是另类的口述史。其格式完全合于口述笔录:也有访谈(审讯)时间、地点,访(审问者)、谈(受审人)双方的问、答(包括追问和补充回答)及签名;其解读原则也包括了“硬伤”和“硬道理”:尽可能不发生误读历史的“硬伤”,尽可能发现近于历史真实的资讯。

兹举例说明和证明。

《战后台湾政治案件丛书》之《李荆溪案》收有同案杨梦周的受审记录多种,包括“1970年11月4日16时”在“司法行政部调查局”,“1970年12月9日11时”在“司法行政部调查局”的“调查笔录”,“1971年2月17日上午10时”在“本处(台湾警备总司令部军法处)第二侦讯庭”的“侦讯讯问笔录”,以及杨梦周“亲笔”的《我认识的俞棘》等。

上记“笔录”里有如下资讯值得注意:

1、关于杨梦周。杨梦周,男,1915年生,福建莆田人,住台北市,被捕前任秀昌实业有限公司董事长。

2、关于《中外日报》。“(1947年)2月,郑文蔚在台北创办《中外日报》”,杨梦周任“主任秘书兼主笔”,“二二八事变结束,(《中外日报》)被政府查封,因为二二八事变中,有些台籍员工出版号外,我们都跑到宣传委员会去避难”。

我的解读意见是:

1、2004年,厦门大学台湾研究院朱双一教授发表《杨梦周:光复初期台湾文坛的重要存在》和访问杨梦周的记录。朱双一教授采访和记录的杨梦周为福建晋江人,采访和记录的情形基本是可信的。尚可查证的是,杨梦周(晋江)在1946年至1947年在台湾各报刊发表的各类文章达70余篇,以一人之力恐难胜任如此繁重的写作量。台湾“司法行政部调查局”“台湾警备总司令部军法处”制作的杨梦周(莆田)的“另类口述史”提供了一种解释:杨梦周(晋江)和杨梦周(莆田)共同实现“杨梦周:光复初期台湾文坛的重要存在”。

2、《吴克泰回忆录》(台北人间出版社)第182页至183页谈及《中外日报》,第199页至222页一再提及“二?二八事件”前后的《中外日报》。台湾“司法行政部调查局”“台湾警备总司令部军法处”制作的杨梦周的“另类口述史”可以为《吴克泰回忆录》提供旁证。

附带言之,我藏有《中外日报》参与的,《大明报》《国是日报》《人民导报》《民报》《重建日报》《经济日报》《工商日报》和上海《大公报》《新闻日报》,台湾办事处“一同”编印的“号外”(出版时间为1947年3月2日下午8时)之复印件。另曾见《中外日报》1947年3月5日、6日、7日、8日的剪报。

汪 毅 夫

2016年丙申正月初四至初六

写于京城寓所

新闻推荐

- 习近平春节前夕慰问部队 向全体人民解放军指战员武警部队官兵军队文职人员预备役人员和民兵致以新春祝福2026-02-13

- 王毅:做到“五个共同”,深化中匈友谊,拓展互利合作2026-02-13

- 外交部:“倚外谋独”是蚍蜉撼树 注定失败2026-02-13

- 全球看春晚!总台“春晚序曲”俄罗斯专场活动在莫斯科举行2026-02-13

- 国际锐评丨从“围观”到“融入”,感知马年春节里的中国文化密码2026-02-13

- “两岸一家亲 真情助企行”——2026年迎新春台企特色产品展销会开展2026-02-13