抗争与同化——日据时期的台湾

| 编辑: 章文君 | 时间: 2016-08-24 17:30:42 | 来源: 海峡飞虹 |

1900年8月24日,为实现南进政策,日本陆军大臣桂太郎、海军大臣山本权兵卫及台湾总督儿玉源太郎策划出动台湾驻军登陆厦门,并以厦门东本愿寺布教所被烧(日本僧人高松誓及在厦日本浪人所为)一事作为借口,欲割取福建南部作为其“南进南洋”的根据地,后因英、美、法干涉而作罢。史称“1900年厦门事件”。此事件很好地说明了日本以台湾为据点进行扩张的策略。在整个日本殖民扩张主义的历史座标上,侵占台湾是一个“承先启后”的连接点。

台湾之悲,悲在肺腑

1894年,当时日本的著名政论家德富苏峰在为伊藤博文内阁的大藏大臣松方正义起草的《占领台湾意见书》中,提出了一个重要的战略思想,他写道:“我国未来必须采取守北南攻的方针,……台湾正可谓第一驻足之地,由此而及海峡诸半岛和南洋群岛,此乃当然之势”。

甲午战争爆发,台湾的历史命运发生转折,落入日本的囊中。是时,清政府迭遭败绩,被迫割地谋和。台湾的悲哀,正是始自甲午战败的议和阶段。在谈判中,日方代表伊藤博文步步紧逼,丝毫不理会李鸿章提出的“台民必不肯为日民”的意见,回答说“听彼鼓噪,我自有法”。志在必得之心昭然若揭,且似有成竹在胸能统治台湾之意。1895年4月17日,李鸿章代表清政府与日本签订《马关条约》,将台湾割让了出去。

《马关条约》签订现场

日据初期,台湾官民奋起抗争

眼见数代辛勤开垦才获致的家园,即将落入他族统治,心有不甘的台湾官民先后发布《台民布告》与《台湾民主国自主宣言》,发起轰轰烈烈的反割台斗争。他们推举台湾巡抚唐景崧为大总统,成立“台湾民主国”,颁定年号“永清”。随即,台湾人民与日本侵略者展开了不屈不挠的持续150天的武装反抗,战争悲壮惨烈,令人难以名状,然终究改变不了台湾被日本殖民的命运。

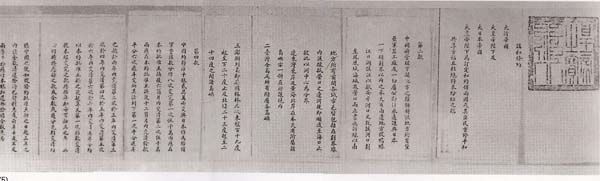

《马关条约》中文原件

之后,即使没有轰轰烈烈的战争,台湾人民对日本殖民者的抗争仍在持续。在日据初期,当时普及日语是日本在台同化政策的主要措施。一些台湾民众抵制日式教育,坚持汉文汉字的普及和传播,以保持和延续中华文化的根基。他们继续沿袭传统的书房或私塾教育,学习汉字汉文,认为“汉文的保存,乃是台湾民族运动的一大眼目”。法国作家都德在小说《最后一课》中有过这样一段精彩的论述:一个亡了国做了奴隶的民族,只要牢记自己的语言文字,那他就掌握了一把打开监狱大门的钥匙。台湾民众正是在特殊时刻以保留汉文字学习的方式保持着精神的供养,以期打开监狱大门。

1925年3月,孙中山去世时,五千多名台湾同胞,不顾日警环视,不惧纪念禁令,以无比眷恋祖国之心,主动集会悼念中华民国的缔造者孙中山。此行动包含着对孙中山爱国精神的嘉许和赞同,同时也是遥望祖国以表相思的方式。

日本实施文化求“同”、政治求异的政策统治台湾

在台湾民众群起抗争之下,日本不得不调整殖民统治政策。日本当年为了把朝鲜当作进入东亚大陆的跳板,吁请国际社会要维护和尊重朝鲜的独立,从而切断朝鲜与他国关系。为了统治台湾,日本也实施本质一样的政策,将日本文化移植到台湾社会,切断台湾原有的中华文化联系,以实现把台湾当作南进据点。其措施包括一度禁止使用汉文代之以日文,封闭中国式寺庙、毁神像,改中国服装为日本和服,改中国姓名为日本姓名(1940年的“改姓名运动”),禁止中国民间节日活动等等。日本对台湾实施此种釜底抽薪似的手法割断了中华文化的脐带,以日本文化灌输台湾民众,在日积月累中发挥影响力。这便是文化求“同”的措施。

在政治上,日本对台湾地位有两种论调。一种是“内地延长主义”。其观点是虽然台湾和内地(日本本土)在制度上存在一些差异,但不能视之为与殖民地同类的地域,而应视之为“内地”的延伸。一种是“殖民主义”。其观点为台湾就是殖民地。1904年,后藤新平向日本政府递交了一份包括宪法修正案在内的台湾统治法案,提出应明确地、名副其实地使台湾成为日本的殖民地。这份法案写道:“台湾与清国相邻,远离我帝都,从民族至制度文化人情风俗,均与我本土迥异其趣。”因此,他建议采取殖民主义的方针。1905年,日本首相桂太郎在议会接受质询,回答是否应将台湾视为“内地”的延长这一问题时直言不讳地宣称,台湾“当然是殖民地。不能将它和内地同样看待”。1906年,日本统治者制订有关台湾统治的临时立法。临时立法事实上确定了台湾的“殖民地地位”。至此,关于台湾地位的争论,总算得以平息。毋庸赘言,在这场争论中,“内地延长主义”之所以败北,“殖民主义”论者之所以最终获胜,“临时立法”之所以出笼,最根本的原因,是唯恐得出“宪法面前人人平等”的逻辑结论,避免台湾居民“损毁居于本岛的日本臣民之福利”。这便是政治求异的措施。

台湾作为日本的“南进基地”,在政治、经济、军事诸多方面都发挥了极其重要的作用。1936年,日本在台湾设立了“国策会社”——台湾拓殖株式会社,从军事和战略需要出发,从事棉花、畜产、化学、矿产、运输、通信等多种经营活动,以便在财政上分担日本所需军费。1940年,台湾的工农业产值和财政规模与1920年相比增长了3倍左右。1938年,台湾长期向日本出口的两大主要经济作物稻米和蔗糖的出口额,与甲午战争后的1896年相比,增长了一百多倍。作为太平洋上重要的军事基地,台湾发挥了其他地区不可替代的作用,成为日本从“利益线”到“生命线”中不可或缺的一环,是日本为自己构筑的“生存空间”的一角。这种情况一直延续到1945年,彼时日本投降,台湾光复,终结了日本对台湾长达半个世纪的殖民统治。

参考文献:

1.冯玮:《日本在台湾推行殖民统治的本质特征》,《抗日战争研究》,2000年第3期

2.才家瑞:《日据时期—台湾同胞的民族意识与国家认同》,《天津大学学报》,第3卷第4期。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。

新闻推荐

- 免签政策持续优化 中国游释放更大吸引力2025-05-06

- 台青“五一”特写:“在大陆忙并快乐着”2025-05-06

- 平潭购物离境退税实现“即买即退”2025-05-06

- “两马”货运直航航线货值超3亿元2025-05-06

- 俄罗斯各界热切期待习近平主席对俄进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典2025-05-06

- 新华社权威快报丨2025年“五一”假期国内出游3.14亿人次2025-05-06