苏俄与北洋政府建交始末

| 编辑: 章文君 | 时间: 2016-08-12 17:17:37 | 来源: 海峡飞虹 |

苏俄政府成立后就成为众矢之的,被帝国主义国家包围封锁。为摆脱内外交困的局面,尤其为了不致东西双线受击,苏俄政府迫切希望与东方重要邻邦中国建立外交关系,以期获得中国的理解和外交上的支持。苏俄政府虽从1919年起发出了三次对华宣言,宣布废除沙俄与中国签订的不平等条约,免除庚子赔款等内容,但中国直至1924年5月才与苏俄签订《中俄解决悬案大纲协定》,恢复了外交关系。北洋政府与苏俄建交过程到底经历了怎样的曲折?

试探接触 铩羽而归

1919年7月25日,苏俄政府外交人民委员会发表了第一次对华宣言,宣布废止沙俄昔日与中国订立的“一切和约”,将沙俄掠取或侵夺中国的土地和财产“概行交往中国国民”,建议中俄政府“开始谈判”。这一宣言的发表标志着苏俄恢复对华邦交关系工作的开始。

当时的北洋政府为自身利益计,对于苏俄亦不能摒弃不顾,于是它在1919年11月取消了蒙古自治及迫使沙俄大使废止关于中俄蒙之一切条约,这实际上是北洋政府开始联络苏俄政府之端倪。次年3月,北洋政府又改组中东铁路管理机构,迫去沙皇中东铁路总管霍尔瓦特。8月,北洋政府派陆军中将张斯麟赴莫斯科,与苏俄政府接洽通好条件,受到了远东共和国和苏俄的热烈欢迎。

北洋政府面对沙皇政府的彻底垮台,苏俄政权日益巩固的事实,于1920年9月23日宣布中止同沙俄政府的外交关系。从此以后,中俄双方接触日益增多。北洋政府充分利用俄国国势衰落的机会,在中苏建交前的多次接触与谈判中,对苏外交姿态要比对西方列强强硬得多。1920年北洋政府初次与远东共和国派出的优林使团谈判时提出要求俄方赔偿西伯利亚华商在革命中所受之损失,给西伯利亚中国侨民以通商游历之便利;要求俄方担保不得在中国境内散播不合中国社会体制的宣传等,优林表示可以接受。远东共和国不愿意也不能偿付中国政府所要求的赔款,中国就中止与优林的谈判。远东共和国的外交代表因谈判无果也被苏俄国内认为外交谈判无力,几次更替外交谈判代表,派遣的外交代表级别也越来越高。

派出要人 加强协商

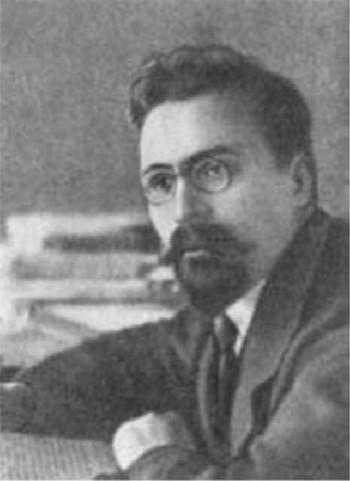

1922年的苏俄,由于遭受战争的严重破坏,面对西方列强的封锁,导致强烈渴望恢复对中、日两国的经济关系。越飞受命于苏俄外交困难之际,他被任命为苏俄驻华全权特使与北洋政府继续商谈邦交等事宜。

越飞

1922年7月26日,越飞与马林及随员40余人离开莫斯科、经赤塔、哈尔滨,于8月12日到达北京,越飞抵京后,即履职同北洋政府谈判。从8月15日起到31日,越飞频频往返于北洋政府外交部,举行过数次记者招待会,所寄希望极大。然而,谈判收效甚微,双方仅就中俄会议的地址设在北京一点达成协议,至于中俄会议时间、内容等问题悬而不决。

由于双方在中东路、外蒙古、庚子赔款等问题上分歧很大,且争论越来越激烈,以至于中俄会议未能举行。在此情况下,1923年1月16日,越飞南下上海同孙中山会谈,并发表《孙文越飞联合宣言》。在宣言中,孙表示在中东铁路问题上,目前只能维持现状。而“孙博士因此以为俄国军队不必立时从外蒙古撤退”。这一表态不仅为苏俄侵占外蒙、赖在那里不走解了围,而且埋下了后来外蒙古分裂的种子。越飞访华期间,公开代表苏联支持并援助孙统一中国,这给北洋政府造成巨大压力。与孙中山发表联合宣言后,越飞于1923年1月27日离开中国去日本。

接着苏俄副外交人民委员加拉罕奉命而至。加拉罕是闻名中国的政治家和外交官,苏俄政府派遣这样重要的人物作为谈判首席代表,就是向中国表明苏俄是多么重视和中国建立睦邻关系。1923年9月2日,加拉罕抵达北京,他所到之处受到中国大众的热烈欢迎。加拉罕抵京后,频频会见中国各个团体的代表,发表演说,宣传苏俄外交政策,揭露列强反对中国的阴谋,表明了苏俄对华的友好态度。所有这一切都在表面上为加拉罕有效地与北洋政府进行接触和谈判提供了良好的氛围和条件。

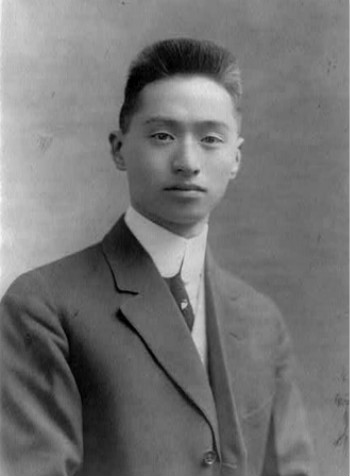

加拉罕

自9月中旬起,加拉罕与北洋政府代表王正廷开始谈判,加拉罕提出中俄会议的举行应以“中国承认苏俄为先决条件”,此议未获北洋政府同意。此轮谈判双方争持的焦点依然是中东铁路和外蒙问题。北洋政府外交总长顾维钧征得总统曹锟同意后,向加拉罕提出,只要苏联政府遵循第一次对华宣言中的许诺,将中东铁路及附属财产交于中国,承认中国在外蒙的主权,撤退苏军,一切问题均可迎刃而解。但加拉罕没有接受,致使谈判屡陷僵局。

苏联政府与北洋政府谈判建交,无疑等于承认北洋政府的合法性。对此,孙中山领导的广州政府是坚决反对的。因此,加拉罕在与北洋政府谈判的同时,还曾与吴佩孚及孙中山等人接触,以实行其局部接洽之政策。加拉罕公开表示:若北洋政府不肯承认苏联,他将赴广州与孙中山会晤。加拉罕曾对孙中山说:“亲爱的孙博士,您是新俄的老朋友,在完成我们两国人民建立最密切的关系这一伟大任务方面,我希望得到您的帮助。”孙中山顺势表示,加拉罕根本就不该与北京政府谈判。他告诉加拉罕:“您的最大困难在于同您谈判的是这样一个政治集团:它除了绝对不能代表中国人民以外,甚至不再具有国家政府的样子。”因此,孙中山建议加拉罕到广州直接与他领导下的政府会谈:“如果您认为在既不妨碍中国人民的主权,又使新俄处于外国列强同等国际地位的条件下进行谈判是没有指望的话,那么,您也许会认为,来广州同现已组成的我的新政府进行谈判,比一无所获的回莫斯科要妥当。”然而,北京政府毕竟是当时对外代表中国的政府。加拉罕非常清楚,“同孙逸仙的条约不可能取代同北京的条约”,“因为它只是没有任何实际意义的一纸空文”, 因而他“礼貌地和谨慎地回避”了孙中山的“建议”。

王正廷

这种局部接洽政策是北洋政府不能容忍的,但毕竟给北洋政府造成了强大压力,因此王正廷曾派员疏通吴佩孚、孙中山以及国内各实力派,运动“超外交于政争之上”。

中俄协定 最终签字

中俄谈判陷人困境后不久,在1924年2月,英、意两国正式承认苏俄,这为苏俄争取中国政府之承认创造了契机。当时中国的有识志士,纷纷要求政府仿英意做法,先行承认苏俄,然后以相互平等原则开会议约。在各界的推动下,中俄双方均作出某些让步:北洋政府代表表示可以先承认苏俄,而后开正式会议,但在承认之前必须先议定交涉大纲;俄代表赞成先议大纲后承认,同时保证加拉罕终止广东之行。

中俄双方关于先拟大纲协定的看法趋归一致后,接下来的问题是大纲协定内容的商定。双方各自提出方案,反复讨论,但在中东路、外蒙问题上,双方意见相距较远,谈判又出现僵持局面。嗣后,双方对大纲协定内容作出调整和修正。王正廷认为,根据草案中国收回不少权利,担心迟则生变,便不顾内阁对议案尚存异议,匆忙于1924年3月14日与加拉罕在《解决中俄悬案大纲协定草案》、《暂行管理中东铁路协定草案》及附件7种上进行了非正式签字。

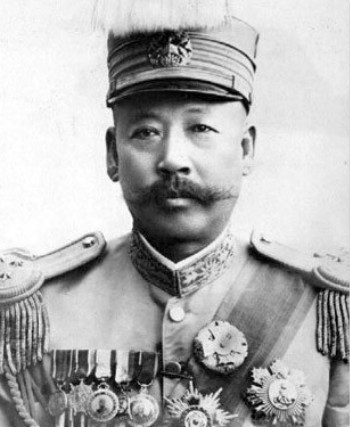

顾维钧

在草签的《协定草案》中,苏联在外蒙驻使问题、驻军问题,以及关于在中国的俄国东正教会的房地财产问题等条款,均有损于中国利益。所以,北洋政府对协定草案予以否决。顾维钧指出王正廷所作所为与授予他的权限不符,这是严重的失职,因此王已不宜于继续担任此项职务。曹锟同意内阁的意见,并下令中止王正廷督办中俄交涉事宜,由外交部接任。对此,加拉罕立即做出反映,3 月 16 日、19 日、25 日,连续三次照会北洋政府,限三日内批准中苏协定草案,声称逾期他将不受协约约束,中国政府必须承担由此而产生的一切后果。对此,曹锟重新申明了王正廷所作所为为越权,外交部接任谈判事宜不容变更。谈判再陷僵局。

当时多数国人对苏联和平主义宣传非常赞赏,特别是知识分子和青年学生,相信苏联代表在谈判中不会提出苛刻条件,损害中国利益,而且对一贯卖国妥协的北洋政府不与苏俄尽快签订条约感到不满。北洋政府对王正廷草签的协定草案予以否决后,中国国内舆论鼎沸。社会各团体纷纷声明,要求无条件承认苏俄。北京学生联合会投函外交总长顾维钧,警告他“倘先生犹执迷不悟”,“赵家楼故事可为殷鉴”。陈独秀也多次撰文,驳斥苏俄不撤兵外蒙古是对中国的侵略的说法,并断言:“由俄国共产党掌握政权的苏俄,是绝不会‘侵略’的。所有反对苏俄的宣传或谣言,都不过是想离间中俄人民的感情的。”

曹锟

面对舆论压力,曹锟和顾维钧等采取披露一些谈判内幕的办法,让国人通晓草约签订的得失利弊,明白政府解除王正廷职务、否决草案的必要性。经过宣传、解释,各界团体对政府否决草案的做法有了较多了解,态度开始转变。

辛亥革命以后,政权的合法性主要来源于两个方面,一是民主政治,一是民族主义,袁世凯、段棋瑞的前车之鉴不能不在曹锟的考虑之内,因此在处理外交事件时,曹锟还是十分谨慎的,以免重蹈覆辙。在民族意识觉醒的历史条件下,为了维护自己的统治,在外交活动中,曹锟政府据理力争,既没像袁世凯那样签订“二十一条”,又在舆论的压力下不敢像段祺瑞那样承认金法郎案。尤其是在背景十分复杂的中苏建交谈判中,对于加拉罕损害中国主权、要求北洋政府承认中东铁路和外蒙古的现状的谈判条件,曹锟力排众议,支持外交部维护中国主权和利益。随后,曹锟督责外交部再开谈判。顾维钧在曹锟支持下,坚持维护主权的立场,使得加拉罕终于改变策略,转而采取和解的方针。

双方于5月下旬在顾维钧家中举行秘密谈判20次左右。1924年5月31日,加拉罕代表苏俄政府,顾维钧代表中国北洋政府,共同签订了《中俄解决悬案大纲协定》。协定规定:“苏俄政府承认外蒙为完全中华民国之一部分及尊重该领土内中国之主权”;“中东铁路之前途只能由中俄两国政府取决,不许第三者干涉。”根据协定,两缔约国政府今后要承担义务,不得缔结有损于双方中任何一方主权和利益的条约和协定。同时,根据1901年的条约—即《辛亥条约》中国应付给俄国的赔款(庚子赔款),苏俄政府已予放弃,将其用于中国人民的教育事业。总之,协定的签订,确定了两国间正常的外交关系和领事关系。1924年6月13日,加拉罕向中国外交总长提出备忘录,建议把中俄两国的外交代表升格为大使级,苏俄即将成为第一个向中国派出大使的国家。

中俄协定的签订,是中国人民反对殖民主义斗争中一大胜利,它在强加于中国的一系列不平等条约上打开了一个缺口,因此,这一协定受到了中国人民的热情支持和拥护。亲历其事的顾维钧在签署协定后的一次演说中深有感触地说,中国以前同大国签订的条约都是被压迫就范的,“但现在这次协定的性质,却是完全两样的”。当时的《北京日报》以《最幸福的事件》为题目的社论中写到:“中国与哪一个列强也不可能签订比这更好的条约。”彼时,身处广州领导南方革命政府的孙中山,对这协定本身也给予充分的肯定,只是认为北洋政府签订这一协定是迫不得已的,它既不可能也不愿意执行这个协定,只有当国民党领导的政府取得政权时,才能“全部实现中俄协定的原则”。

参考资料:

1.陆建洪:《苏俄与北洋政府的建交始末》,《民国档案》,1994年第4期。

2.张欣:《军阀政治与民国社会》,博士学位论文,华东师范大学,2005年。

3.袁南生:《弱国也有外交》,《同舟共进》,2016年05期。

4.周利生:《鲍罗廷与1924年中苏谈判》,《江汉论坛》,2007年04期。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。

新闻推荐

- 习近平抵达阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会2025-06-16

- 第十七届海峡论坛大会在厦门举行 王沪宁出席并致辞2025-06-16

- 巴拿马举行活动庆祝与中国建交8周年2025-06-16

- 青春同心创未来,携手打拼谋复兴:第二十三届海峡青年论坛在厦门开幕2025-06-16

- 和平使者 爱连两岸——海峡两岸婚姻家庭论坛侧记2025-06-16

- 两岸交流融合是同胞福祉所系——海峡论坛上的台胞心声2025-06-16