皇城根儿下的中国梦——蓬蒿剧场:风雨追梦 守望戏剧

| 编辑: 关春英 | 时间: 2015-05-28 14:18:19 | 来源: 海峡飞虹 |

南锣鼓巷,北京最富历史感的街区。

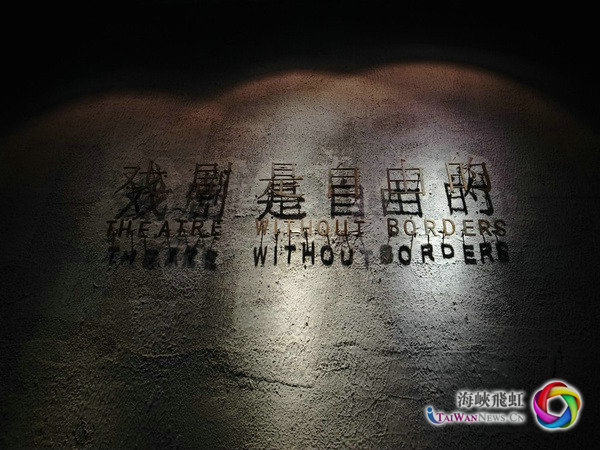

一座座青砖灰瓦的四合院隐匿在晨光暮色中,仿佛向人们述说着八百年的历史沧桑。在这样一片处处流淌着岁月痕迹的胡同里,诞生了中国第一个正式注册的民间剧场——蓬蒿剧场。由于正在筹办2015年“第六届北京•南锣鼓巷戏剧节”,似隐似无的排练声穿过斑驳的院墙飘荡在四合院上空。

王翔,61岁,蓬蒿剧场创办人、艺术总监,也是南锣鼓巷戏剧节发起人。他的另一个身份是经营三间牙科诊所的牙医,手下有四十多名专业牙科医生。他介绍说,现在中国,最大的两个戏剧节,一个是北京青年戏剧节,有8年历史了。第二个戏剧节,就是蓬蒿剧场发起的南锣鼓巷戏剧节。今年国内征集剧目大概报名了100多部,他们要遴选到2、30部。

武汉人王翔是新中国成立后最早一批临床牙科专业研究生,有着武汉人特有的直爽性格。虽然阴差阳错成了牙医,但年少时心底对戏剧的那份热爱却指引他走上了一条“不归路”。每每回忆起人生第一次在北京看话剧《和氏璧》时的情景,王翔仍激动不已。王翔说:“当时给我的震动感觉,就是世界上、人世间还有这么美的事情,它给你形式的美,一种仪式的美,还有一个空间里面具体内容的美,原来人的生命还可以这么真实和实在,在你眼前呈现出来。”

王翔回忆说,话剧《和氏璧》就像一粒火种,彻底点燃了他心中对戏剧的热情。毕业后王翔如愿来到北京工作,如饥似渴地看遍了京城的大小演出,过上了“有戏剧的生活”,但他仍觉得不过瘾。对戏剧的着迷促使王翔决定办一所可以实现自己艺术追求的小剧场。

2008年,成功经营着三间牙科诊所的王翔有了积蓄。他花费一年多时间选址,投资100多万元在北京著名历史文化街区南锣鼓巷租了四合院,办起了蓬蒿剧场。“蓬蒿”学名“茼蒿”,是一种普通草本植物。王翔希望,他的剧场可以像生命力顽强的小草一样在所有普通人心中生根发芽。

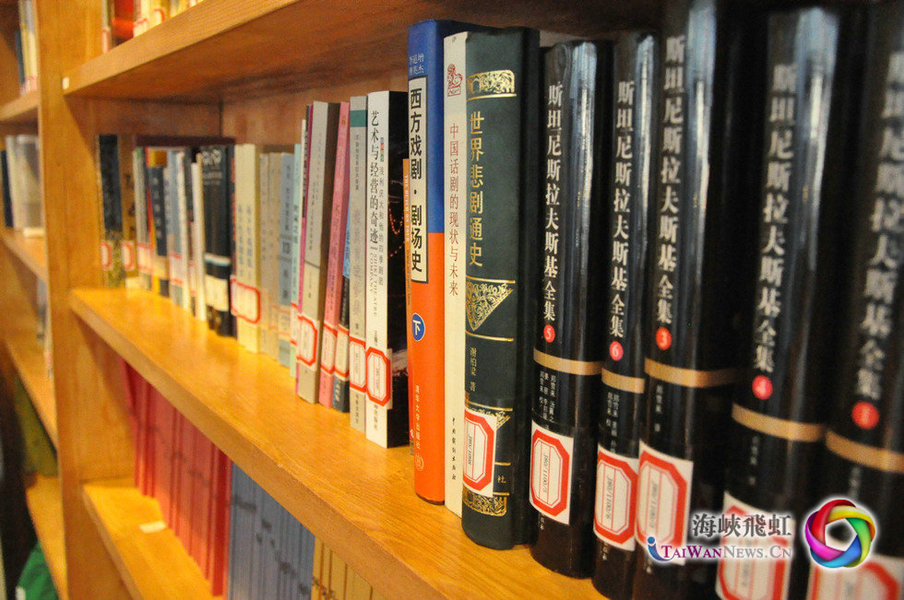

蓬蒿剧场一开始就以艺术价值为准绳,重文学,重理性,重灵性,一些原本在大剧场无法上演的“纯艺术”先锋剧,在这里得到了王翔的青睐并得以公演。导演何雨繁的戏剧作品《8008》曾被王翔选中作为蓬蒿剧场的开幕大戏,回忆当时的情景,何雨繁仍感慨万千。何雨繁说:“当时我们做的那个戏相对来说是一个肢体性的戏,也是比较的纯粹,写80后的年轻人面临的困境,那个时候可能没有人去具体做这样的东西,从艺术形式的探索上可能还是有一点点尝试。反正之前我没有遇到过这样的人,这是第一次。”

由于定位为公益性文化场所,蓬蒿剧场坚持低票价,对80%的上演剧目不收场租或采取票房分账形式,以减轻剧组压力。这种经营理念,让王翔6年多来每年都要赔七十来万。王翔说:“小剧场因为座位少,不是为了去商业盈利的这样一个艺术空间,整个的投入不可能盈利,那么谁建剧场谁就要自己负担,这个负担的资金就从我的三个牙科诊所来补充,前期投入肯定收不回来,每年继续在往里贴,一天2000块钱,一年70万。”

距离戏剧节开幕还有不到两个星期,王翔眼底顶着两个硕大的黑眼圈,每天都要在剧场忙到深夜。上演的剧目已经敲定,但戏剧节仍面临着一百多万的资金缺口,这让王翔焦虑不已。他说:“去年我是准备卖房子的,后来大概有5个诊所支持了我。还有一些老艺术家们,像蓝天野、王育生、罗锦麟等,他们拿出自己的微薄的退休金来支持了我。今年如果实在不行,还是考虑卖房子。”

尽管困难重重,但王翔和蓬蒿剧场的坚持并未白费。六年多来,在政府和观众的支持下,剧场上演了300多部戏,2000多场演出,1000多场工作坊,还独立出品了30多场戏。

家住南锣鼓巷社区的普通居民,因为蓬蒿剧场有了许多接触戏剧的机会。退休女工陈国华阿姨就经常拿着蓬蒿剧场为社区居委会提供的免费票看戏。陈阿姨说:“(蓬蒿剧场)一年有好几个演出季,我们街道居委会都有票的,都发给那些比如说有时间看啊,或者有兴趣的,或者有这方面特长的,或者一些行动不便的老人。”

通过蓬蒿剧场,像陈阿姨这样的老百姓了解了艺术,了解了戏剧,生活也变得更加丰富多彩。

大学生小刘是一位资深戏剧迷,在北京很多剧场看过戏。她觉得,和国家大剧院等“高大上”的剧场相比,蓬蒿剧场票价低,学生承受得起,因此和观众的关系特别近、特别亲,可以说是老百姓自己的剧场。观众小刘告诉记者:“平时就在比较大的剧场,像国家大剧院那种地方看话剧或者歌剧,感觉我是一个看热闹的人,但在这里,我感觉我还可以正儿八经融入其中,这些演员是演给我们在场的每个人的。”

为了心中的戏剧梦,王翔已经奔走了六年多,期间的辛苦只有他自己知道。要让蓬蒿剧场坚持下去,王翔还有许多事情要做,他希望国家在现有支持政策之外,能够尽快在财政立法层面出台相应的文化政策,为民间戏剧艺术发展提供长期资金保障。

王翔说:“(南锣鼓巷戏剧节)前两届的全额支持者是东城区政府,后两届东城区政府撤出三分之二的资金,只留三分之一。长期做,我还是希望整个社会来关注它,同时也希望政府的文化政策要有一种更有效的变化,顾得上这样的一件事,来做这样一个新的发展。”

尽管前路漫漫,困难重重,但王翔和他的蓬蒿剧场坚持守望,笃定意志,义无返顾地奔走在通往戏剧舞台的大路上。