“贴三伏”最早文字记载于南北朝

| 编辑: 陈豪 | 时间: 2014-08-14 10:43:12 | 来源: 人民网 |

“三伏”是初伏、中伏和末伏的统称,分别对应着夏至以后的第三个庚日、第四个庚日和立秋以后的第一个庚日。古籍认为这是一年中最炙热的三天。“三伏”每年的日期不固定,通常出现在阳历7月中旬到8月中旬之间。

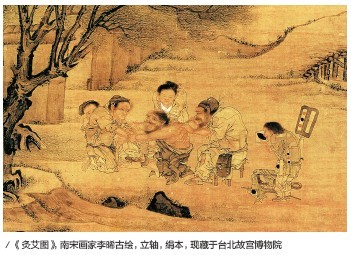

“贴三伏”疗法又名天灸,最早文字记载见于南北朝,明代李时珍编著的《本草纲目》也介绍了天灸疗法可以“截疟”。具体的药方源自于清代人张璐,在其所著的《张氏医通》中记载,以麻黄、白芥子、甘遂等辛温散寒的药为主,研成粉末贴于穴位上。按照中医的说法,庚属金,与肺相配,“三伏”之日人体阳气最盛,将药膏贴于后背肺俞、心俞、膈俞等穴位,可提升阳气,达到“冬病夏治”。

相关新闻

新闻推荐

- 这些“万亿地级市”,增长密码是什么?2026-02-27

- 《台湾光复那些年》新书发布 台湾各界人士呼吁铭记光复历史2026-02-27

- 3月,一批新规将施行2026-02-27

- 春节假期近6.9万人次经福建口岸往来两岸2026-02-27

- 8000多亿春节旅游账单,藏着团圆新解法2026-02-27

- 各地迎来复工返岗高峰 “春风”拉满节后复工复产的“进度条”2026-02-27