津巴布韦小伙马正桦的中国梦

| 编辑: 李思媛 | 时间: 2014-07-21 09:54:40 | 来源: 海峡飞虹 |

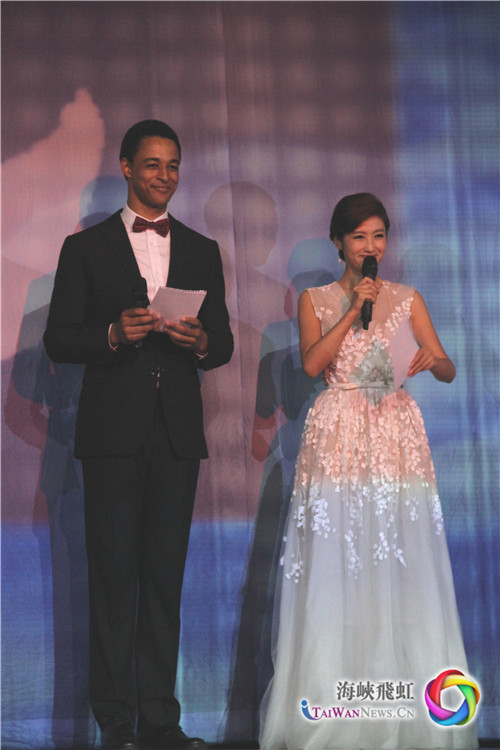

海峡飞虹报道(记者 刘畅):在津巴布韦首都哈拉雷刚刚举行的《北京之夜》大型文艺晚会上,站在北京电视台当家花旦春妮身旁那位长相帅气、中文流利的津巴布韦小伙吸引了全场的目光。他叫迈克,中文名马正桦,是津巴布韦大学孔子学院培养出的高材生,也是去年的汉语桥世界大学生中文比赛非洲组一等奖、全球十强。他如今正在中国人民大学读书,他的梦想就是用中文学习中国的经济发展经验,将它们带回津巴布韦,贡献给自己的国家。

帅气亮相 征服全场

7月16日的夜晚,能够容纳3000人的哈拉雷国际庆典中心座无虚席,由中国四大艺术团体联袂奉上的《北京之夜》文艺演出在这里隆重举行。北京电视台当家花旦春妮款款走上舞台,微笑着向人们介绍她的搭档马正桦。而马正桦则用标准的中文回应:“欢迎大家来到津巴布韦。今年9月,我就要到人民大学开始4年的大学生活,咱们北京见。”地道的中文赢得了全场的掌声,他也成为当天晚上全场非常耀眼的一颗明星。

马正桦说,他喜欢舞台,在舞台上,他能把自己的潜能发挥得淋漓尽致。一年前在长沙举行的第十二届汉语桥世界大学生中文比赛中,他正是凭借着在舞台上的优秀表现,一路闯关斩将,最终获得了非洲组一等奖。他说:“在舞台上表达自己是一个非常特殊的经验。我在台上会紧张,有时会把台词都忘了,但我喜欢压力,这让我很兴奋。能有机会在台上面对全世界表演,非常好玩。”

从零基础到全球十强

没有人会想到,一举夺得汉语桥世界大学生中文比赛非洲组一等奖的选手当时只学了十个月的中文。

在津巴布韦长大的马正桦曾经跟随家人在乌克兰念过高中,又在美国大学半工半读了几年,但由于经济压力没有念完。2012年,出于对中文的兴趣,马正桦找到了津巴布韦大学孔子学院,从零开始学习中文。他对中文的热情和学习语言的天赋打动了孔子学院的老师和志愿者们,他们每天都会抽出一两个小时的时间,为马正桦单独辅导,从拼音到汉字,从语音语调到中国文化,悉心教授。

每天黄昏,马正桦都会跑步到孔子学院学习中文,风雨无阻。回到家,马正桦还会花几个小时学习写汉字。那时,他对汉字着了迷:“我记得那个时候我对汉字特别感兴趣,它们不像英语,英语是由一个个字母组成,而汉字更复杂,更漂亮,我抄写它们的时候感觉就像在画画。”

就这样苦学十个月后,马正桦的中文水平突飞猛进。当时正值津巴布韦大学孔子学院第一次参加汉语桥世界大学生中文比赛,大家都没有经验,只能摸索着进行准备。马正桦不负众望,获得了津巴布韦赛区的第一名,代表津巴布韦前去中国参加决赛。

2013年的夏天,七十多名来自世界各地的选手齐聚长沙。面对世界各地学习中文的选手,马正桦非常兴奋,他希望从每个人身上学到他们学习中文的经验,也想看看自己十个月的学习成果到底处于什么样的水平。

夏季的长沙闷热难耐,马正桦和其他国家的选手一起抱怨桑拿天,别人都觉得不可思议:“你从非洲来,怎么那么怕热呢?”马正桦只好笑着解释,津巴布韦的夏天从来没有这么热过。

参加决赛的共有70多名选手,三轮比赛下来,决出前十名,每个洲两名,而马正桦正是这十强中的一员。他说,他能不断晋级,离不开津巴布韦孔子学院志愿者们的帮助,虽然远隔万里,但他们还是会通过邮件的方式为他纠正发音。“我认为,语音语调非常重要,所以我请孔子学院的老师帮我把我的演讲稿录下来,我跟着模仿,一遍遍地听,一遍遍地练,每天晚上我都会花很长的时间进行练习。所以当我站在舞台上,一开口,评委们觉得这个人学习中文可能已经有五年了。”

马正桦打动评委的还有他演讲的中国梦:他看到中国雨后春笋般的摩天大楼、五彩缤纷的城市街灯、繁忙不已的机场港口,梦想有一天津巴布韦也能这么奇迹般地发展。“我希望有一天,自己能够到中国大学学习经济和金融,了解和学习中国经济腾飞的原因。等我学成归来,我就把中国发展的宝贵经验带回津巴布韦,让津巴布韦人民了解改革带来的机遇,让津巴布韦人民享受发展带来的成果。”

比赛结束,津巴布韦孔子学院给马正桦提供了到中国学习一年语言的机会,而汉语桥世界大学生中文比赛非洲组一等奖则奖励了他在人民大学攻读本科学位的奖学金。马正桦的中国梦从此起航。

求学中国 回报津巴

在结束了一年听说读写的中文学习之后,今年9月,过了语言关的马正桦将和其他的中国学生一起,在人民大学经济学院学习经济贸易。

马正桦坦言,用中文学习经济对他来说难度不小,但他喜欢有挑战的事情。而且用中文在中国学习经济,又是在中国最顶尖的学府,他将学到可以带回祖国的中国的经济发展经验。他说:“中国的发展与非洲的发展比较相似。中国能在短短30多年里,经济取得这么大的进步,人们的生活水平有这么大的提高,很值得津巴布韦借鉴。虽然中国的发展主要集中在城市,而中西部的农村地区还有很多问题,但是我也从新闻里看到,中国政府有很多针对中西部地区经济发展政策。我希望学习到这些政策,借用到津巴布韦。”

游走于中国文化与非洲文化之间

虽然在中文比赛中获得过全球十强的荣誉,但当他抵达北京的校园、开始在中国的学习时,马正桦觉得,真正的挑战才刚刚开始。“我还记得我刚到中国学习的时候,语言障碍特别大,中国菜也吃不习惯。我当时就想,这一年该怎么办?后来我意识到,不能只和留学生在一起,要走出去,融入中国人的生活。于是,我交了几个中国朋友,花很多时间和他们在一起。他们教我如何表达,如何对待老人,教我中国人的思维方式和处事习惯。

马正桦说,他在学习中文时,把自己全部投入到了中国的文化中,尽情地接受与吸收其中的营养。渐渐的,他已经听得懂中国人的幽默,会用中文自嘲,也特别欣赏中国人谦逊的传统美德。这样一年下来,他已经完全适应了中国的生活。

课余时间,马正桦发挥自己擅长音乐、主持的特长,在校园里主持过国际文化活动和体育比赛,中英文的双语主持对他来说驾轻就熟。他的身份不仅是津巴布韦来的留学生,也是人民大学的活跃分子。

他非常享受在中国文化和津巴布韦文化间思维的转换,他说,在两种文化间跨越,每分每秒都要动脑筋,这让他保持思维的敏捷以及对生活的敏感。在经历过不同的文化、不同的思维方式之后,他觉得自己的眼界比以前更开阔,心胸也更能够包容。

更可贵的是,通过学习中国文化,马正桦对津巴布韦文化有了更多的认识。他说,要理解自己的文化,最好的办法就是离开它。“如果一直呆在家里,我可能不会珍惜一些东西。但当我到了中国,我开始想念萨扎(津巴布韦的传统主食玉米面)。”