在继承与创新中重建文化自信 访第四代传人苏献忠

| 编辑: 刘燕枫 | 时间: 2014-12-09 16:31:01 | 来源: 海峡之声网 |

中国陶瓷艺术大师苏献忠创作中

2014年6月1日,德化百年老字号——“蕴玉瓷庄”第四代传人苏献忠应邀在荷兰阿姆斯特丹博物馆举行了为期三个月的个人作品展,共展出32件作品,以白瓷为主,都是用现代手法塑造出的不一样的传统瓷雕。这是当代德化瓷塑作品首次走进欧洲独立办展。

其中,以十二生肖为原型的作品吸引了众多参观者驻足欣赏。原来,作品旁边有一幅十二生肖与十二星座的对比图表,许多人当即依图表推算起了自己的生肖来。

“十二生肖是中华民族的传统文化,它其实与西方的十二星座有着许多异曲同工的地方。”苏献忠说,通过瓷塑与图表相结合,一下子就可以把西方人眼里神秘莫测的东方文明表现得生动而明了。“你拿对方文化里的一个东西来做参照物,他们比较一下,发现距离很近,就会去喜欢。”

历史上,德化瓷塑曾在世界上倍享盛誉,明代何朝宗的作品至今仍是世界各大博物馆争相收藏的对象。“那是作为一种文化的自信,输出的艺术商品。”苏献忠说,“走出去”需要自信,这个自信不是前人能给予的,而是需当代人通过在继承传统与创新中重新树立。

苏献忠出生在德化陶瓷世家“蕴玉瓷庄”,16岁开始学习瓷塑。上世纪90年代,苏献忠塑造的罗汉在德化可谓首屈一指。“大家都说我罗汉做得好,但我却开始否定我自己了。”苏献忠说,“我还年轻啊,不能一辈子就说我是做罗汉的,不能用一个符号就把自己框死了。”

对于传统,苏献忠的定义是:传统是特定时代的经典。在苏献忠看来,何朝宗之所以能够成为大家模仿学习的“传统”,正是因为他在他的时代里是独一无二的,他成为了那个时代的经典。何朝宗能够做到举世无双定有其开拓进取的精神,而这正是当代人常遗忘的。“传承传统,不能只是停留在表面的模仿,更应是创新精神的承袭。”

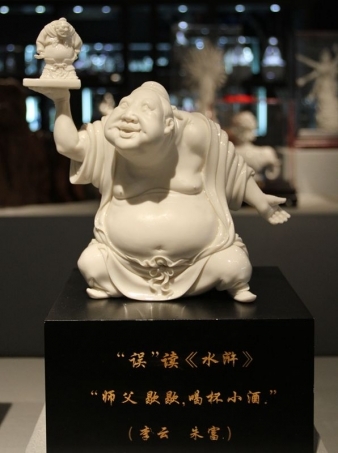

对于创新,苏献忠强调的是要在作品中注入创作者的思考与情感。这方面让人津津乐道的有他从2009年开始创作的系列作品《“误”读水浒》,在这里,水浒108位英雄不再是个个武艺高强,体魄强健、性格豪爽的形象,而是变成或深蹙眉毛,或者不堪重负,或弯腰驮背,或凝神思考,似乎在琢磨、算计着什么事。“《水浒》我从小就读,现在再读《水浒》时,我觉得它展现的是一个名利的追逐场,里面各个层面的人都有,他们上梁山的目的都不一样,这很像当下社会的一些人和现象,于是,我就重新拿过来演绎了一下。”苏献忠说。

如今,苏献忠在创作中已开始淡化个体人物的形象塑造,转而通过人物“讲故事”来展现整个作品的内在精髓。这样让人在艺术享受中引发深思的作品还有很多:《不能面对的真实》以日本大地震为背景,一只变异的巨大天鹅正打算吃掉一群同样是变异后的瘦小狐狸;《卖翅膀的天使》则是基于班德会议上《京都条约》的争议而创作的……

“荷兰是当年‘海上丝绸之路’进入欧洲的起点。”苏献忠说,现在正在筹备到德国办展,希望今后能以6月份的个展为起点,沿“海丝”之路,再到德国、法国、英国办个展,“让外面的人来了解一下德化陶瓷当下的现状”。(海峡之声网 福州 记者黄伟华、特约记者林信用、王双季)

新闻推荐

- 上合组织天津峰会8月31日至9月1日举行 外交部介绍有关情况2025-08-01

- 政策“不松劲”、消费“有新招”、市场“反内卷”——中央政治局会议定调下半年经济工作2025-08-01

- 2024年中国“三新”经济增加值占GDP比重达18.01%2025-08-01

- 就当前经济形势和下半年经济工作 中共中央召开党外人士座谈会 习近平主持并发表重要讲话2025-08-01

- 把地道的台湾美食带到福州2025-08-01

- “抗战胜地、三湘新貌——2025年海峡两岸记者湖南行”联合采访活动在长沙启动2025-08-01