广东造币厂的前世今生

中国民主革命先驱——孙中山先生,在广州三次建立革命政权期间,一直都有将广东打造成模范省,广州建设成模范市的设想。由于时局的动荡,孙中山先生的这一设想一直都没能实现,广州革命政权也一直均面临着“缺薪少饷”困窘。然而,与之相矛盾的却是广东造币厂的异样繁荣。

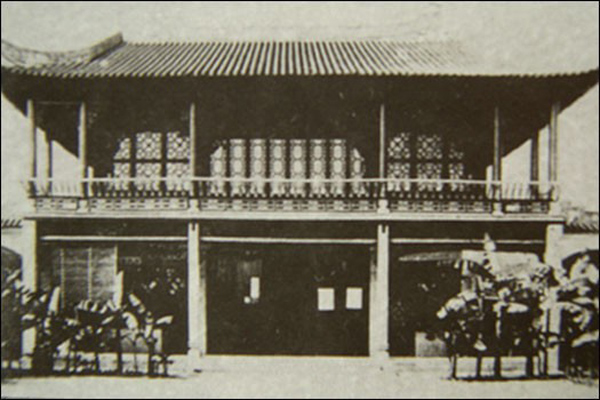

广东造币厂旧照

世界规模最大的造币厂

广东造币厂又叫广东钱局,它是在清末洋务大臣张之洞的努力下创办的,是当时世界规模最大的造币厂。

那是1887年的正月二十四日,时任两广总督的洋务派大臣张之洞,在目睹广东市面上流行银币杂乱,成色低的外国银币以高于高成色纹银价值在市场上流通,造成“利归外洋,漏卮无底”,中国真金白银外流恶果的情况下,毅然向清光绪皇帝上奏折一封(《购办机器试铸制钱折》),要求购置外国机器,在广东办造币厂,自制银币。

经清廷户部批准,在同年的四月初三,张之洞委托驻英公使刘瑞芬在伦敦与英国伯明翰喜敦厂签订合同, 定购铸造铜钱兼银钱机器全副。并在广州大东门外黄华塘择地建厂名为“广东钱局”。

广东造币厂占地82 亩,由英国设计师米德尔顿设计建造的。开建于1887年7月,于1889年2月竣工。厂房建设以英国伯明翰造币厂为模范,采用四边围合的合院式布局,南北长200米,东西宽129米,分银铜两厂。全局备有熔化炉72座,安装铸币印花机90台,计划日产各种钱币270万枚。

横跨两朝的造币厂

自广东造币厂建成后,它就成为我国南方地区金融货币发行的重要机构。它所生产的几种铸币型制也均成为我国近代铸币的样板。

1889年5月25日,广东造币厂开炉试铸铜钱。先以紫铜6分、白铅4分比例,熔成扁块,再用火烘热以机轮碾成铜片,次用机器轧出方孔钱胚,最后摇洗磨光,印字成钱。制钱每枚重一钱,正面镌汉文“光绪通宝”四字,背面穿上横排“库平”、穿下竖列“一钱”汉字,左右各镌汉满文“广”字。

1890年5月24日,广东造币厂开铸银元。广东银元正面中央镌有汉文和满文“光绪元宝”四字, 周围珠圈外镌有“广东省造”和“库平七钱二分”字样, 背面中央是蟠龙纹, 外圈环有英文的省名及币重。

广东造币厂铸造的钱币

在清政府的支持下,广东造币厂发展迅速。至1907年,广东造币厂共有厂房38 间,库房、办公及员司杂役住房72 间,熔铜及烘片、烘饼等炉174 座,春饼机14 架,光边机12 架,印花机66 架。每日可铸银铜币达120万枚。

1911年武昌起义成功后,中华民国成立。广东造币厂在前清龙纹银、铜币旧模销毁后,改铸民国年号“壹仙铜币”。1914年,广东造币厂又开铸袁世凯像壹圆银币。在此之后的数年间,广东造币厂又先后铸造“贰仙铜币”、“半毫镍币”。1923-1924年间,孙中山先生为加强广东造币厂建设,曾中外合办联商公司承办广东造币厂分厂,允许其铸造银毫及其他辅币。

1929年9月2日,广东省政府下令停办广东造币厂。至此,广东造币厂在历经清、民国两朝40年后,正式停工。

参考文献:

1.严绍林:《中国造币厂回溯(一)——广东造币厂》,《西部金融·钱币研究》,2010年增刊总第四期。

2.张晓辉:《革命与建设难两全:孙中山与广东革命根据地的经济建设》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》,2011年06期。

3.刘辉:《“广东钱局”的前世今生》,《小康》,2014年17期。

4.图片来自网络。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。