浅谈孙中山与梁启超的交往

孙中山、梁启超是中国近代历史上两位重要的人物,一个是革命领袖,一个是维新代表,为了挽救民族危亡而先后登上历史的舞台,他们分属不同的阵营。

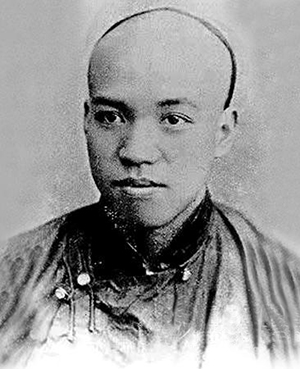

梁启超像

1900年4月28日,梁启超写给孙中山一封书信。内容是劝孙中山“乘势”而起,推进自立军勤王计划,“举皇上为总统”,希望孙中山采纳此建言,便可事半功倍,共同入主中原,询问孙中山意下如何。然而,除了争取国家独立、发展资本主义之外,孙中山一直保有“排满”的思想。因此,孙中山是不会接受梁启超的建议的。

后来,随着形势发展,革命与保皇两派之间笔战数年,积怨颇深。其实,在早年他们二人却有过一段密切的交往,甚至有维新、革命两党合并之议。

孙中山像

孙中山生于1866年,他的故乡广东香山县翠亨村距离梁启超的故乡广东新会茶坑村仅百十公里,与康有为的故乡相隔也不太远。因此,孙中山对康梁大名早有耳闻,亦曾提出与康梁联合的提议,但被康有为拒绝。

康有为的拒绝并没有阻止孙中山对康梁二人的欣赏。在逃亡日本后,孙中山打算在横滨办一所学校,并派人到上海邀请梁启超出任校长。康有为以梁正在《时务报》任主笔拒绝了孙的邀请。但这次康有为并没有像之前那样强硬,而是改派徐勤、麦孟华两个学生前去横滨,而且亲自为学校改名为“大同学校”,并书写了匾额。同时,梁启超对孙中山也是极为关注的。孙中山伦敦蒙难时,梁两次译载英国国家学会杂志的文章,向国内介绍其出险经过。后来,在孙中山与宫崎寅藏笔谈时更曾引梁启超为同志,称“吾辈另有秘语,非局外人所能知”。这就说明孙梁之间不仅相互敬重,而且是保持联系的。

戊戌政变后,康梁亡命日本,使得孙梁二人有了更加深入的交往。在宫崎寅藏、平山周等人的斡旋下,孙中山、陈少白、梁启超三人在犬养毅的寓所进行会谈,三人讨论了彼此的合作问题。自此,梁启超与孙中山的交往也开始公开化。尤其是康有为离开日本后,梁启超与孙中山的交往更加密切,甚至渐渐公开宣扬起自由平等的“新说”。从梁启超的行动中,我们不难发现他正逐渐从康的营垒趋向革命阵营。

首先,梁代表留在日本的13位同门,写了一封《上南海先生书》。信中提到:“国事败坏至此,非庶政公开改造共和政体不能挽救危局。今上贤明,举国共悉,将来革命成功之日,倘民心爱戴,亦可举为总统……”这里,梁启超流露出了明显的革命意图。

其次,梁启超把自己作为康门弟子标志的别号给改了。康有为的学生都以“厂”字为号。梁启超号“任厂”,而为了表示自己脱离康有为的约束,他将“任厂”改为“任公”。

此外,这时梁启超的言论也日趋激进,甚至在自己所办的报纸上公开畅言革命。“抑压之政,行之既久,激力所发,遂生大动。全国志士,必将有米利坚独立之事,有法兰西西班牙革命之举”,他自己后来回忆这段时光,也说:“戊戌八月出亡,十月复在横滨开一清议报,明目张胆,以攻政府,彼时最烈矣”。

孙梁二人交往的最高峰应该是商讨两派的合并事宜。据亲历者冯自由记载:梁启超与孙中山的交往日渐紧密,梁启超逐渐赞成革命,他的同学韩文举、欧渠甲、张智若、梁子刚等主张尤其激烈。于是有孙中山领导的革命派与康有为领导的保皇派合并的计划,拟推举孙中山为会长,而梁启超为副会长。梁启超诘问孙中山:“如此安排将置康先生于什么身份地位?”孙中山回答:“弟子作为会长,弟子的老师岂不是地位更为尊贵?”梁启超听后心悦臣服,这一年梁启超到达香港,曾拜访陈少白、殷殷商谈两党合办事宜,并推动陈少白和徐勤起草联合章程。

可见,两派之间早期交往甚密。然而,得知此事的康有为大怒,勒令梁立即前往檀香山办理保皇会事务。后来,许多兴中会会员却加入了保皇会,檀香山成为了保皇会的大本营。梁启超又募捐达十万之巨,严重削弱了孙中山革命派的财政来源。因此,1900年夏,孙中山写信谴责梁启超背信弃义。从此两人互不信任,分道扬镳。

参考文献:

1. 欧阳亮:《梁启超与孙中山》,《成都教育学院学报》,2002年第11期。

2. 冯自由:《革命逸史》(第六集),中华书局1981年版。

栏目简介:

以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明是非。海峡飞虹中文网携手孙中山故居纪念馆特别策划推出《声音档案——中山先生的一天》,借2016年孙中山先生诞辰150周年的日子,我们梳理中山先生亲历的历史事件,为您讲述民国的史事与人物,缅怀中山先生的历史功勋。孙中山先生曾说过:吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再厉。